Tentang Uang, Meriam, dan Pindahnya Bayang-bayang

Sejarah sering kita bayangkan seperti garis lurus: dari gelap ke terang, dari biadab ke beradab. Padahal ia lebih mirip roda pedati tua—berdecit, berputar, lalu kembali ke lumpur yang sama. Lima abad terakhir memberi pelajaran yang tak kunjung kita pahami, yakni ketika kekuasaan global lahir, tumbuh, dan runtuh dengan pola yang hampir seragam. Seperti musim, ia datang bukan karena kehendak para dewa, melainkan karena persekutuan yang sangat duniawi, antara uang dan senjata.

Imperium Spanyol, Belanda, Inggris, hingga Amerika Serikat—nama-nama itu seperti bendera yang diganti, bukan mesin yang dirombak. Di balik layar, perbankan modern memainkan peran yang nyaris tak berubah: membiayai petualangan, meminjamkan keberanian, lalu menagih dengan bunga yang tak hanya berupa uang, tapi juga darah dan tanah. “All wars are bankers’ wars,” kata memang sebuah ungkapan yang sinis. Mungkin terlalu ringkas, tapi ada gema kebenaran di sana: perang memang memerlukan kredit, dan kredit memerlukan perang agar terus berputar.

Globalisasi—kata yang kini terdengar netral—sejatinya sudah berumur tua. Ia lahir ketika bank-bank Eropa abad ke-15 menemukan bahwa kerajaan bisa menjadi nasabah besar, dan perusahaan lintas samudra bisa menjadi alat paling efisien untuk mengubah dunia menjadi neraca laba-rugi. Modusnya sederhana dan brutal: biayai perusahaan, kuasai kerajaan, bangun militer, lalu buka jalan bagi genosida dan penjajahan. Kekayaan yang dirampok—emas, rempah, manusia—dikembalikan sebagai modal untuk memperkuat mesin yang sama. Roda berputar, pedati melaju.

Namun roda itu juga aus. Setiap imperium jatuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena kelebihan beban: kemewahan yang membusuk, korupsi yang merajalela, dan perang yang tak pernah murah. Ketika utang menjerat, para pemodal mencari “rawa-rawa” baru—wilayah abu-abu tempat kekuasaan lama melemah. Amsterdam pernah menjadi rawa yang disulap jadi pusat dunia; City of London kemudian menyusul, sebuah precinct yang hidup dengan hukum sendiri, bahkan dari rajanya.

Di sela perpindahan itu, sejarah sering mencari kambing hitam. Komunitas pedagang dan bankir—lintas bangsa dan iman—kerap menjadi sasaran amuk ketika negara bangkrut dan senjata kehabisan legitimasi. Tragedi berulang ini bukanlah bukti konspirasi satu kaum, melainkan kegagalan negara yang memilih menutup lubang sistemik dengan pengorbanan manusia. Kita perlu hati-hati: menjelaskan mekanisme kekuasaan tidak boleh tergelincir menjadi penudingan identitas. Yang bekerja adalah struktur, bukan darah.

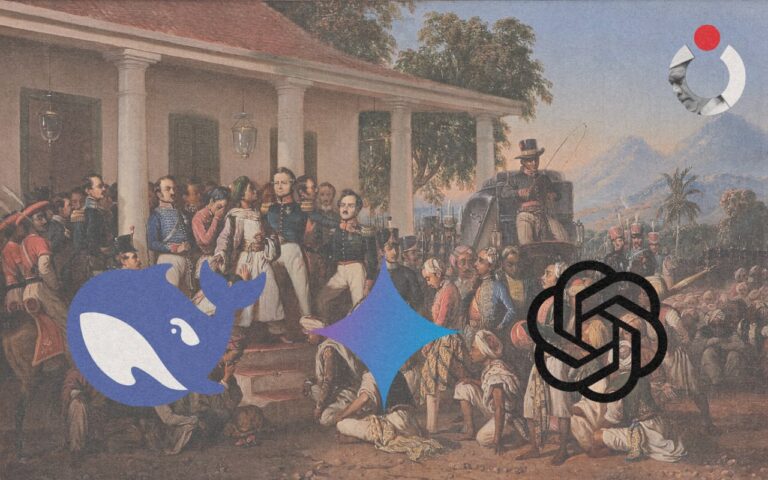

Abad ke-15 menandai kelahiran imperium global pertama. Spanyol berlayar dengan bantuan pengetahuan navigasi—sebagian diwariskan dari dunia Islam—dan modal para pengusaha. Emas Amerika, yang diambil dengan kekerasan dari bangsa-bangsa asli, mengalir ke Eropa dan menjadikan mata uang Spanyol penanda nilai dunia. Ketika utang menumpuk, aset bergerak ke Amsterdam, dan kita mengenal VOC—perusahaan yang kekayaannya mengalahkan imajinasi. Di Nusantara, kita merasakan harga dari neraca itu: perang, perlawanan, dan pajak yang tak pernah netral. VOC runtuh oleh korupsi dan biaya perang; bayang-bayangnya pindah ke London, lalu ke seberang Atlantik.

Amerika Serikat tampil dengan kostum republik, tetapi mesin lama tetap berputar. Wall Street dan kompleks industri-militer menjadi poros; kebijakan sering tampak sebagai derivatif finansial. Kebangkrutan—jika kata itu terlalu keras, sebut saja rapuh—ditunda dengan utang dan perang proksi. Bedanya kini, panggung dipenuhi nasionalisme keras yang menolak eksodus modal. Peta “safe haven” tak lagi kosong; ia dijaga oleh kekuatan regional dan militer yang tidak selalu sejalan—Rusia, Iran, dan poros-poros baru yang membuat roda tersendat.

Di mana Nusantara berdiri? Kita adalah halaman yang berulang kali disobek dari buku besar imperium. Sejak abad ke-15, nasib kita ditulis di kolom yang sama: komoditas, tenaga, jalur. Hikmahnya mungkin ini: jika mesin kekuasaan selalu sama, maka perlawanan tak bisa sekadar mengganti pengemudi. Ia harus mengubah mesin.

Integrasi berbasis solidaritas—bukan seragam—menjadi kata kunci. Keragaman budaya Nusantara bukan ornamen, melainkan peredam kejut bagi guncangan global. Kemandirian bukan isolasi; ketahanan bukan paranoia. Ia adalah kemampuan membaca siklus, menolak utang yang menjerat, dan menempatkan ekonomi sebagai alat kehidupan, bukan sebaliknya.

Sejarah, kata orang, tak pernah berulang. Ia hanya berpindah rekening. Dan tugas kita, jangan-jangan adalah memastikan bahwa masa depan tidak lagi dicicil dengan darah.

Maka pertanyaannya bukan lagi siapa imperium berikutnya, melainkan apakah kita akan terus menjadi kolom debit dalam buku besar mereka. Selama kita masih memuja pertumbuhan tanpa bertanya siapa yang menanggung biayanya, selama kita menyamakan pembangunan dengan utang dan keamanan dengan senjata, roda itu akan terus berputar—dan menghancurkan dan melumat apa pun yang dilindasnya.

Imperialisme hari ini tak selalu datang dengan meriam; ia hadir sebagai proposal investasi, rating utang, dan jargon stabilitas. Ia tak mengibarkan bendera, tapi menuntut jaminan. Jika kita lengah, Nusantara akan kembali menjadi catatan kaki: kaya sumber daya, namun pasti miskin kedaulatan. Pertanyaan sederhana dan tak nyaman: beranikah kita hidup tanpa menjadi nasabah imperium? Jika tidak, jangan heran bila sejarah—dengan suara lirih namun kejam—kembali menagih cicilan yang tertunda.[]