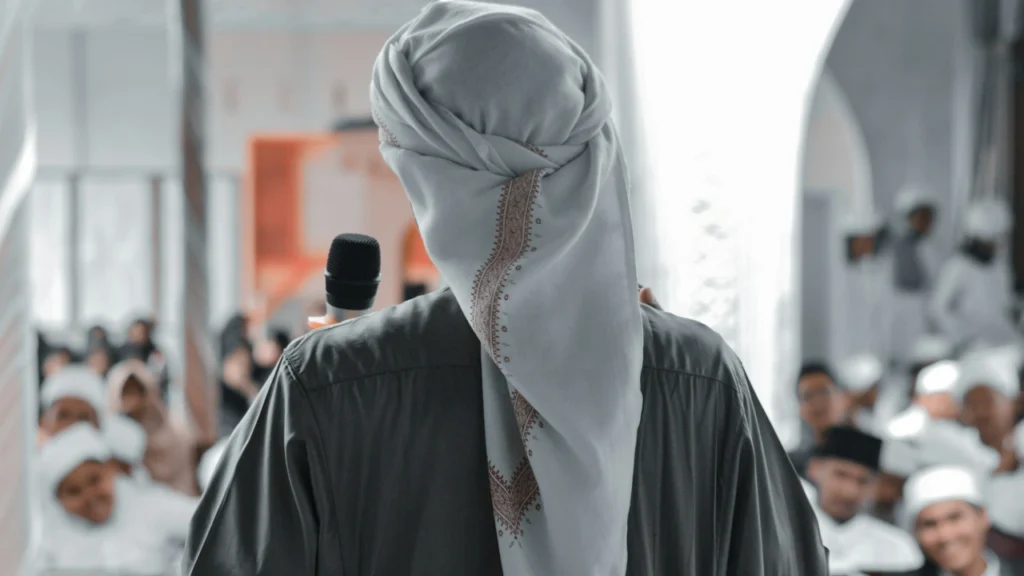

Paradoks Nalar: Ketika Agama Menjadi Bayangan Feodalisme

Bayangan Lama di Bawah Cahaya Agama

Di tengah modernitas digital dan demokrasi formal, struktur sosial Indonesia masih diikat oleh pola lama: penghormatan simbolik pada status dan jabatan, bukan pada kebenaran dan integritas. Fenomena masyarakat yang mudah tunduk pada figur berkuasa—meski jelas bersalah—menunjukkan bahwa feodalisme belum mati; ia hanya berganti kulit. Ia hidup dalam gestur ketaatan yang tampak luhur, namun sesungguhnya menutupi ketakutan kehilangan posisi dan penerimaan sosial. Di sinilah bayangan lama itu bersembunyi.

Feodalisme di Indonesia bukan sekadar warisan politik masa kerajaan atau kolonialisme. Ia telah bertransformasi menjadi Feodalisme Simbolik atau Kultural, yaitu struktur halus yang merembes dalam etika sosial. Feodalisme Simbolik mengacu pada pola relasi hierarkis yang berakar pada simbol penghormatan, bukan semata pada kualitas moral atau intelektual. Sebuah bentuk dominasi non-material yang bekerja melalui kebiasaan, bahasa, dan ritual sosial, sehingga tak terasa namun membentuk struktur mental ketundukan non-rasional bahkan dalam ruang yang seharusnya menjadi arena pembebasan: dunia keagamaan dan pendidikan.

Ambil contoh, sering kita saksikan seorang pejabat publik yang jelas-jelas bermasalah etika atau korupsi, namun tetap dihormati dan dibela. Bukan kebodohan penyebabnya, melainkan pergeseran etika: kesetiaan simbolik dianggap lebih suci daripada kebenaran moral. Ironisnya, ketika etika moral dan kebenaran substantif terkikis, tidak ada reaksi signifikan; namun ketika lapisan simbolik otoritas dikritisi, respons yang muncul justru bersifat militan, reaktif, dan membabi buta dari para pengikutnya.

Penghormatan yang sejatinya merupakan ekspresi moralitas dan adab, dalam banyak kasus berubah menjadi mekanisme kontrol sosial. Di bawah dalih etika dan sopan santun, tumbuh sistem relasi yang menekan daya kritis dan menumbuhkan ketergantungan psikologis terhadap figur otoritatif. Feodalisme Simbolik, dalam bentuk terselubungnya, telah menjadi struktur mental yang membuat manusia nyaman dalam ketundukan dan takut pada kebebasan berpikir.

Fenomena tersebut tak hanya hadir dalam relasi guru–murid di pendidikan agama klasik, tetapi juga merembes ke pendidikan modern di Indonesia. Guru atau dosen kerap dipandang sebagai figur absolut sehingga pertanyaan atau kritik dianggap tidak pantas, sementara kurikulum lebih menekankan hafalan teks ketimbang diskusi kritis. Contoh konkret termasuk larangan mempertanyakan tafsir tertentu, maupun dosen atau profesor yang dianggap “pakar mutlak” sehingga kritik ilmiah dianggap ofensif. Budaya takut bertanya ini menormalisasi ketundukan simbolik, menunjukkan bahwa pendidikan bisa mematikan nalar bila otoritas dijadikan pusat ketaatan, bukan bimbingan.

Dalam konteks inilah, sebagian lembaga pendidikan agama sering menjadi tempat berkelindannya Feodalisme Simbolik, yang di ranah ini dikenal sebagai Feodalisme Spiritual. Di sini terjadi pergeseran fungsi, di mana reproduksi penghormatan simbolik mendominasi proses, alih-alih penguatan nalar kritis. Minimnya produksi intelektual dari basis pendidikan agama adalah salah satu indikasi nyata dari pergeseran ini.

Keprihatinan mendalam muncul ketika agama, yang diyakini sebagai cahaya kesadaran, justru menjelma menjadi bayangan feodalisme yang menumpulkan fungsi nalar dan mereduksi makna spiritualitas. Sikap kritis ini tidak dimaksudkan untuk menggugat otoritas agama, tetapi untuk menelaah pergeseran fungsi otoritas tersebut—dari peran transenden sebagai penuntun kesadaran menuju peran sosial yang terlalu simbolik. Dengan demikian, agama diposisikan bukan sebagai sistem dogma, melainkan sebagai ruang kesadaran etis yang seharusnya melahirkan manusia merdeka secara spiritual.

Paralel Feodalisme: Dari Mimbar hingga Meja Birokrasi

Relasi yang timpang antara pemuka agama dan murid ternyata tidak berhenti di ruang spiritual yang memberi pengaruh secara langsung maupun tidak langsung; ia menjalar hingga ke sistem sosial yang lebih luas. Struktur relasi feodal dalam bentuk pola patronase memiliki paralel yang nyata dalam ranah publik: birokrasi, partai politik, dan masyarakat luas. Pola relasi ketundukan simbolik menjelma dalam bentuk-bentuk yang sama: pegawai merunduk dan mencium tangan atasannya bukan karena hormat pada kompetensi, tetapi karena motif pragmatis: kenaikan jabatan, promosi, atau proyek. Kader partai merunduk dan mencium tangan kepada patron politik bukan karena komitmen ideologis, tetapi karena harapan keuntungan pribadi. Ketika relasi di birokrasi diatur oleh simbol ketundukan (bukan meritokrasi), dan relasi di politik dikuasai patronase (bukan konsensus), maka efektivitas dan moralitas sistem akan runtuh.

Di sisi lain, pemimpin spiritual mudah tergelincir menjadi patron politik. Otoritas moral disulap menjadi modal elektoral, iman dijadikan alat mobilisasi kekuasaan. Ironisnya, sebagian figur yang lahir dari lembaga keagamaan justru terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan penyimpangan struktural lainnya. Dalam arena politik, otoritas keagamaan sering dikapitalisasi melalui strategi Feodalisme Spiritual. Penunjukan pemimpin agama sebagai calon pendamping adalah taktik strategis untuk mentransformasi ketaatan simbolik pengikut menjadi modal elektoral, menjamin dukungan suara, dan sekaligus meningkatkan citra moral serta memberikan lapisan legitimasi ‘kesucian’ pada pencalonan politik tersebut.

Feodalisme dan Lemahnya Daya Kritis Bangsa

Feodalisme Spiritual adalah bentuk subversi yang jauh lebih halus sekaligus berbahaya dibandingkan feodalisme politik. Ia bekerja langsung di ruang batin manusia, melumpuhkan kesadaran dan menumpulkan nalar. Ia merusak dari dalam, dengan cara membuat kekuasaan tampak suci dan penundukan terlihat mulia—hingga ketaatan buta dianggap sebagai puncak adab. Padahal, spiritualitas sejatinya adalah jalan pembebasan dari segala bentuk ilusi kuasa. Namun ketika ia disalahgunakan, spiritualitas justru menjadi alat legitimasi dominasi dan penuntutan kepatuhan yang non-rasional.

Pada titik inilah, ketaatan spiritual menggantikan fungsi nalar. Penghormatan berubah menjadi penundukan total, dan agama kehilangan ruhnya sebagai kekuatan pencerahan. Akibatnya, kegagalan moral dan kolusi sosial bermula—bukan semata karena kerakusan materi, tetapi karena struktur ketaatan yang salah arah. Dampaknya meluas, melemahkan daya kritis kolektif bangsa dan menjadikan masyarakat mudah tunduk pada berbagai bentuk kezaliman struktural. Para pemuka agama memikul tanggung jawab besar untuk membatasi pengaruh feodalisme ini: mengembalikan otoritas spiritual pada hakikatnya sebagai sumber pencerahan, bukan pengendalian.

Distorsi Makna Penghormatan: Kesalahan Posisi dalam Relasi Ilmu

Perkataan Ali bin Abi Thalib, “Aku adalah hamba bagi siapa pun yang mengajariku,” sering dikutip untuk menegaskan adab murid terhadap guru dimana konteks aslinya adalah ekspresi kerendahan hati personal. Namun dalam praktiknya, kalimat tersebut sering digunakan terbalik — dijadikan alat oleh otoritas untuk memperkuat posisi superior. Konteks pernyataan ini adalah tentang posisi Ali sebagai murid, bukan sebagai guru atau figur otoritatif yang menuntut kepatuhan. Oleh karena itu, perkataan Ali tersebut tidak semestinya diucapkan oleh seorang guru karena itu adalah domain murid. Guru yang mengutip perkataan Ali ini, atau mendorong pengikutnya mengucapkannya, hanya berfungsi sebagai distorsi simbolik demi memvalidasi kekuasaan.

Kesalahan posisi ini bukan sekadar kekeliruan interpretasi tekstual, tetapi penyimpangan epistemologis. Dalam pandangan tauhid, guru hanyalah perantara antara murid dan kebenaran Ilahi. Ketika ia menempatkan dirinya sebagai pusat ketaatan, ia secara halus mengganti penghambaan kepada Tuhan dengan penghambaan kepada manusia. Inilah titik berbahaya dari Feodalisme Spiritual: ketika kezaliman bersembunyi di balik jubah kesucian.

Ketaatan Mutlak: Pelajaran dari Khidir dan Musa

Kisah Musa dan Khidir menggambarkan sebuah bentuk ketaatan mutlak yang sangat khusus, “Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu pun” (Q.S. Al Kahfi: 70). Khidir menuntut Musa untuk tidak bertanya karena ia memiliki ilmu laduni— ilmu dari sisi Tuhan langsung atau pengetahuan metafisik yang paripurna dan menyeluruh atas realitas.

Namun pelajaran moral dari kisah ini justru kebalikannya: ketaatan mutlak hanya layak diberikan kepada pemegang pengetahuan paripurna, bukan kepada siapa pun yang mengklaimnya.

Musa telah membuat perjanjian untuk tidak bertanya, menyetujui ketaatan mutlak kepada Khidir. Secara teknis, Khidir tidak wajib menjelaskan tindakannya (melubangi kapal, membunuh anak). Namun Khidir tetap memilih untuk menjelaskan alasan di balik setiap tindakan kontroversial. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang paripurna pun tunduk pada tanggung jawab moral untuk memberikan pertanggungjawaban di hadapan nalar manusia (Musa). Jika figur dengan otoritas dan pengetahuan langsung dari Tuhan saja masih merasa perlu menjelaskan tindakannya yang tampak anomali (menyimpang dari moral umum), maka ini menjadi preseden bahwa otoritas tidak boleh berjalan dalam kegelapan atau menuntut kepatuhan tanpa akhir. Pengetahuan Khidir bersifat paripurna (lengkap, mencakup seluruh variabel, takdir, dan masa depan). Ia tahu apa yang kita tidak tahu. Pengetahuan inilah yang melegitimasi tindakan ekstremnya. Jika seorang guru spiritual atau pemuka agama di zaman modern menuntut ketaatan mutlak (meminta pengikutnya untuk “jangan bertanya,” atau “terima saja tanpa nalar”), maka secara implisit mereka mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan setara Khidir.

Implikasinya, jika seorang guru agama tidak memiliki kapasitas, wawasan sistemik, dan pengetahuan yang paripurna seperti Khidir, maka menuntut ketaatan buta dan mutlak adalah tindakan arogansi otoritas, bukan kewajiban spiritual. Dengan demikian, kisah ini menjadi batas moral: ketaatan pada manusia berlaku sebatas argumentasi rasional dan kesetaraan moral, bukan pada klaim kesucian.

Kisah ini juga memberi pembeda penting antara ketaatan yang berbasis epistemik dan ketaatan yang berbasis simbolik. Ketaatan Musa kepada Khidir bukanlah penundukan buta, melainkan pengakuan atas kesempurnaan epistemik. Maka, ketaatan yang diberikan tanpa verifikasi rasional atas kapasitas epistemik adalah bentuk penyimpangan spiritual.

Paradoks Nalar dalam Tradisi Keagamaan

Al-Qur’an berulang kali menekankan perintah untuk berpikir, merenung, dan memahami. Perintah ini menunjukkan bahwa akal bukanlah ancaman bagi iman, melainkan bagian dari ibadah itu sendiri. Tiga frasa kunci yang mendorong aktivitas intelektual—yaitu Afa lā ta’qilūn (Apakah kamu tidak menggunakan akal?), Afa lā tatafakkarūn (Apakah kamu tidak berpikir?), dan Afa lā yatadabbarūn (Apakah mereka tidak menghayati/mendalami?)—muncul dalam frekuensi yang sangat signifikan. Secara spesifik, kata yang berkaitan dengan ‘akal’ (‘aql) muncul dalam berbagai bentuk kata kerja hingga 49 kali, menempatkan penekanan yang jelas pada rasionalitas dan pemahaman logis. Kata yang merujuk pada ‘berpikir mendalam’ atau ‘merenung’ (fikr) muncul sebanyak 18 kali, sementara kata yang berarti ‘mendalami’ atau ‘menghayati’ (dabr) muncul sebanyak 4 kali, termasuk satu kali dalam bentuk Afa lā yatadabbarūn. Jika digabungkan, kata-kata kunci ini saja muncul lebih dari 70 kali, belum termasuk ratusan ayat yang mengajak manusia untuk ‘melihat’ (nazar) dan ‘mengambil pelajaran’ (dhikr) dari tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta. Hal ini menegaskan bahwa perintah untuk berpikir kritis dan mendalam adalah salah satu tema yang paling dominan dan fundamental dalam kitab suci, menjadikan penggunaan akal sebagai prasyarat penting dalam beriman dan beramal.

Ironisnya, dalam praktik keagamaan yang telah terkontaminasi feodalisme, perintah berpikir dibatasi oleh tafsir otoritatif yang dianggap mutlak. Paradoks besar pun muncul: agama yang seharusnya menyalakan akal justru melahirkan struktur sosial yang menekan akal. Padahal, jika semua kebenaran sudah final di tangan otoritas, untuk apa Tuhan memerintahkan manusia berpikir?

Nalar adalah pancaran cahaya Ilahi — alat bagi manusia untuk mengenali jejak kebenaran-Nya. Mengekang nalar berarti menolak cahaya itu sendiri. Ketika berpikir dianggap ancaman terhadap adab, maka sesungguhnya yang sedang terancam bukan adab, melainkan iman yang telah kehilangan daya hidupnya. Paradoks nalar terletak di sini: agama tanpa akal menjadi dogma, akal tanpa spiritualitas menjadi kesombongan.

Ketidaktepatan Posisi Seorang Berilmu: Dari Cahaya Menjadi Api

Sedikit saja seorang berilmu keliru dalam memosisikan dirinya, dampaknya bisa luas dan sistemik. Ketika pemegang otoritas ilmu menggunakan wibawanya untuk memperkuat hierarki, bukan membimbing, maka ia sedang menanam benih kegelapan di tengah cahaya.

Ilmu yang seharusnya menerangi malah membutakan. Di sinilah letak kezaliman paling halus: ketika seseorang menggunakan kebenaran untuk menundukkan, bukan membebaskan. Keberadaban seorang alim tidak diukur dari sopan santunnya, melainkan dari sejauh mana ia menjaga tanggung jawab moral terhadap ilmunya.

Kesadaran Spiritual dan Tanggung Jawab Pemimpin Agama

Pemimpin spiritual sejati menyadari bahwa pengikutnya bukanlah komoditas politik, melainkan amanah kemanusiaan. Ia melihat manusia bukan sebagai massa yang bisa digerakkan, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang harus disinari. Ia menolak menjadikan kepercayaan umat sebagai alat tawar-menawar kekuasaan, sebab ia tahu: ketika manusia dijadikan alat politik, spiritualitas kehilangan kesuciannya.

Kesadaran seperti ini adalah pembeda antara pemuka sejati dan patron feodal. Yang satu membebaskan, yang lain mengikat. Yang satu menghidupkan nalar, yang lain menidurkannya. Di sinilah pentingnya kesadaran moral: menjaga kemurnian relasi spiritual agar tidak terkontaminasi kepentingan duniawi. Karena ketika agama dijadikan kendaraan kuasa, maka yang tercederai bukan hanya umatnya, tetapi juga martabat agama itu sendiri.

Feodalisme tidak bertahan karena paksaan struktural, melainkan karena kebiasaan kultural yang dibiarkan hidup tanpa refleksi. Ia tumbuh dari relasi yang tampak luhur antara murid dan guru, umat dan pemuka agama, masyarakat dan tokoh panutan.

Dalam batas tertentu, penghormatan terhadap yang berilmu adalah bagian dari etika luhur. Namun, ketika penghormatan itu melampaui batas kesetaraan moral dan berubah menjadi ketundukan buta, ia kehilangan kesuciannya.

Tanggung jawab etis terbesar berada pada pihak yang dihormati. Pemuka agama memikul kewajiban moral untuk memastikan relasi spiritual tidak melahirkan hierarki yang menekan, tetapi mendorong kemandirian berpikir dan keberanian berpendapat. Feodalisme yang dibiarkan hidup di ruang ruhani akan melahirkan manusia yang pandai memuja tetapi takut berpikir.

Mekanisme Pengawasan Etika Pendidikan

Pembentukan mekanisme yang melindungi daya kritis murid perlu diwujudkan di dunia pendidikan, baik modern maupun agama. Tanggung jawab ini tidak berhenti pada penyampaian ilmu, melainkan wajib mencakup mekanisme standar untuk memastikan praktik di lingkungannya. Setidaknya ada empat prinsip minimal yang harus diterapkan:

- Menciptakan Iklim Berpikir, Berdiskusi, dan Bermusyawarah

Memperkuat tradisi bertukar pikiran secara terbuka untuk menemukan solusi bersama, bukan memenangkan pendapat. (Fokus: Budaya dialog) - Mengintegrasikan Daya Kritis

Memastikan kajian agama diimbangi dengan filsafat, logika, dan etika politik agar nalar murid terasah dan siap menghadapi tantangan zaman. (Fokus: Penyempurnaan kurikulum) - Mendorong Skeptisisme Sehat

Murid diajarkan untuk mempertanyakan argumen (bukan personalitas) sebagai bagian dari proses pencarian kebenaran. (Fokus: Metode pengajaran/pedagogi) - Mencegah Kultus Individu

Perlu ada aturan yang jelas untuk membatasi simbol-simbol ketaatan yang berlebihan dan menjaga kesetaraan moral dalam dialog. (Fokus: Aturan kelembagaan)

Implementasi keempat prinsip ini akan melahirkan pendidikan yang progresif dan membebaskan nalar dari bayangan feodalisme, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan konstitusional Republik Indonesia.

Jalan Pulang Kesadaran

Feodalisme spiritual adalah paradoks kesadaran bangsa. Ia muncul dari penghormatan yang berlebihan, yang kemudian menjelma menjadi penundukan. Wilayah ambivalen ini membentuk zona abu-abu (grey area) yang rentan: ia dapat dieksploitasi untuk kapitalisasi politik, sosial, dan ekonomi, serta dominasi struktural; atau sebaliknya, ia dapat dimurnikan demi penguatan nalar dan pendidikan etis. Pilihan krusial ini sepenuhnya bergantung pada integritas dan nurani.

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar (syubhat/grey area), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari perkara yang samar itu, maka ia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Barang siapa terjerumus dalam yang samar, maka ia telah terjerumus dalam yang haram.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jalan pulang bagi kesadaran bangsa adalah kesadaran akan batas, tanggung jawab, dan kemurnian niat. Pemuka agama sejati menolak menuntut ketaatan mutlak kecuali ia memiliki kebijaksanaan Khidir. Ia memosisikan diri sebagai perantara ilmu, bukan pusat penyembahan.

Bagi murid dan umat, adab harus lahir dari nalar dan cinta kepada ilmu, bukan dari ketakutan simbolik. Seorang guru yang dicium tangannya, bukan karena guru tersebut menginginkannya, tapi menampung cinta dan penghormatan yang diharapkan menjadi katalis bagi perkembangan jiwa dan ilmu sang murid.

Ketika agama menjadi bayangan feodalisme, yang tersisa hanyalah bentuk tanpa jiwa, cahaya tanpa arah, dan bangsa tanpa kesadaran. Mungkin tugas terbesar manusia beragama hari ini bukanlah mencari kebenaran baru, tetapi menyucikan ulang cara kita memuliakan kebenaran. Sebab kebenaran yang dimuliakan tanpa nalar, sering berujung pada pengkultusan manusia yang salah.

Tulisan ini lahir bukan dari permusuhan, melainkan dari keyakinan mendalam bahwa pendidikan adalah fondasi peradaban bangsa dan merupakan wujud penghormatan tertinggi kepada guru sebagai penjaga cahaya pengetahuan. Kritik ini merupakan bentuk takdzim yang paling murni: suatu ikhtiar untuk menjaga agar cahaya ilmu tidak dikotori oleh bayangan feodalisme. Ini adalah upaya memulihkan fungsi epistemologis agama sebagai sumber nalar dan kebebasan. Hanya dengan keseimbangan ini, bangsa kita dapat menghidupkan kembali daya kritisnya tanpa kehilangan kesalehan spiritual. Sebab, nalar tanpa iman akan kehilangan arah, dan iman tanpa nalar akan kehilangan makna. Keduanya hanya akan menemukan kesempurnaannya dalam kesadaran yang tercerahkan.