Buaya-Buaya di Akuarium Republik

Sejak awal, kekuasaan selalu mengidamkan umur panjang. Kaisar Tiongkok membangun tembok, raja-raja Eropa memonopoli ladang garam, presiden modern mengatur angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi mereka semua akhirnya berhadapan dengan hukum yang tak tertulis, yakni kekuasaan hanya bisa diperpanjang bila ada uang yang lebih besar daripada uang negara.

Kita belajar dari sejarah yang jauh. Kekaisaran Romawi tidak runtuh karena barbar semata, melainkan karena kas negara kosong, sementara segelintir senator menumpuk emas di lumbung pribadi. Negara mengering, individu membanjir. Ketika perbandingan itu menjadi terbalik, jatuhlah sebuah imperium.

Di abad ke-20, fenomena itu muncul kembali dalam bentuk lain — para diktator yang membangun jaringan bisnis lebih raksasa daripada BUMN bangsanya sendiri. Di Indonesia, kita ingat masa ketika sebuah keluarga presiden bisa menentukan harga semen, beras, bahkan pesawat terbang. Negara menjadi seperti boneka yang digerakkan tali kas pribadi.

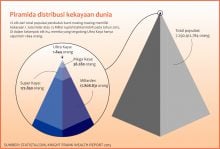

Kini, dalam dunia yang katanya demokratis, pola itu sesungguhnya tidak lenyap. Hanya lebih licin. Kekuasaan tidak lagi mengangkat pedang, tetapi memeluk rekening. Oligarki memproduksi uang lebih banyak dari kas publik, dan dari situ lahirlah kemampuan untuk membeli suara, membeli media, membeli masa depan.

Maka, bila engkau menginginkan kekuasaan abadi, engkau tak perlu lagi menulis sejarah, apalagi memenangkan debat publik. Engkau hanya perlu satu hal, yaitu menimbun uang yang lebih besar daripada uang negara. Dari situ engkau bisa membeli sejarah, mengatur debat, bahkan menentukan siapa yang boleh mengutip kata “kebebasan.”

Dan di sinilah ironi itu nampak, bahwa negara yang seharusnya menjadi penopang keadilan justru berubah menjadi sandiwara yang disponsori oleh uang. Negara tak lagi berdaulat, ia hanyalah kas kecil yang dititipi untuk sementara.

Pertanyaannya bukan lagi siapa yang berkuasa? tetapi: berapa banyak uang pribadi yang lebih besar dari uang negara?

Kekuasaan tak lagi haus pada pusaka atau gelar, tetapi ia lebih haus pada saldo. Dahulu raja menaklukkan wilayah, kini oligarki menaklukkan angka — kolam-kolam rekening yang dalamnya menenggelamkan akal sehat publik. Ketika kas pribadi menebal lebih cepat daripada kas negara, sejarah belajar ulang namanya sendiri: dari republik menjadi rekening bersama yang ditunggangi.

Lihatlah pelajaran Romawi yang diulang dalam kurun yang berbeda: bukan pedang yang merobohkan istana, melainkan defisit di lembar-lembar anggaran. Di meja makan kolonial modern, perjanjian bisnis menyantap visi publik; di ruang rapat negara, keputusan yang idealnya lahir dari bukti kini disaring lewat kertas cek. Negara, yang seharusnya jadi bingkai, berubah menjadi latar belaka — dipajang, dimanipulasi, diberi lampu sorot oleh mereka yang membayar listriknya.

Dalam pola ini muncul cara baru mengikat rakyat, diantaranya bukan dengan undang-undang semata, melainkan dengan aliran — transfer, subsidi selektif, donasi media, dan pinjaman yang berbentuk janji. Intinya sederhana dan brutal, jika kau punya lebih banyak dari kas negara, kau tidak perlu merebut kursi, karena dengan merebut kursi akan dibungkus ulang agar kelihatan seperti hadiah darimu.

Karena, di negeri yang imajinasi masyarakatnya hanya seluas kantong sendiri, kamu harus siap mengikat semua warga negara dengan uang.

Bukan sekadar membeli dukungan; itu adalah pembedahan imajinasi kolektif. Ruang-ruang publik mengecil menjadi etalase jual-beli janji; wacana berubah menjadi katalog barang, dan kritik yang keras dibungkus diskon. Ketika uang mengukur segala hal, kita lupa bagaimana mengukur yang tak bermesin angka, namun merebut martabat, memori bersama, masa depan anak-anak yang belum dipatenkan.

Ada pepatah baru di kantin negeri ini: “kalau gajimu nggak cukup, ya harus korupsi.” Bukan lagi sindiran; ini sudah seperti aturan tak tertulis yang disampaikan sambil tertawa di meja makan pegawai negeri, atau sebagai intruksi halus dari atas: “biarkan mereka korupsi, asal setor.”

Jangan anggap itu lelucon. Ia adalah deklarasi moral yang runtuh. Ketika negara tak bisa memberi cukup, ruang kosong itu cepat diisi — oleh tangan yang tega menadahi kesempatan, atau oleh struktur yang menjadikan korupsi sebagai mekanisme redistribusi terbalik: dari publik ke saku pribadi yang berpura-pura publik.

Dalam mozaik sejarah, adegan ini berulang, antara lain penjajah mengatur pajak sampai petani tidak lagi punya hati; penguasa mematok upeti sampai pedagang berhenti bermimpi. Hari ini ia memakai bahasa modern: gaji tak cukup, tunjangan minim, birokrasi lembek — lalu muncul logika bertahan hidup yang beracun: korupsi sebagai strategi pemeliharaan diri.

Lebih licik lagi — ada versi manajemen korupsi: membiarkan orang lain korupsi sambil mengintimidasinya kalau tidak setor. Ini bukan sekadar kriminalitas individu; ini teknologi kekuasaan. Dengan cara ini, korupsi menjadi jaringan yang merantai banyak orang: bukan hanya pelaku, tetapi juga korban moral, saksi yang takut, dan pejabat kecil yang harus memilih antara integritas atau kelangsungan hidup keluarga.

Ketika korupsi dipakai untuk mengikat, uang berubah fungsi: bukan lagi alat tukar, melainkan kabel penghubung yang menyalakan lampu kekuasaan. Ia menyulap warga menjadi pelanggan yang harus dilayaninya, memaksa janji berubah menjadi nota: dukungan ditukar dengan amplop, kebijakan ditakar dengan prosentase, masa depan dipatok dengan angka-angka.

Tapi mozaik ini juga menyisakan pertanyaan yang tajam, siapa yang menyiapkan meja di mana orang dipaksa memilih antara gaji dan dosa? Siapa yang menciptakan kelangkaan sehingga korupsi menjadi satu-satunya jalan napas? Dan bolehkah kita menuduh hanya mereka yang menaruh tangannya di kas, jika sistem memaksa tangan itu membuka?

Negeri ini memang seperti rumah yang atapnya bocor — seseorang memberi ember kecil kepada tiap penghuni — agar mereka menadah tetes demi tetes. Ember itu tak cukup, sehingga penghuni kemudian mencongkel plafon mencari genteng tambahan, lalu menjual potongan genteng itu untuk membeli kain penutup. Akhirnya rumah tetap bocor, tetapi banyak yang dapat uang dari penjualan genteng.

Runtuhnya moral bukanlah kegagalan individu semata; ia adalah akibat dari rumah yang tidak pernah direnovasi. Ember-ember itu bukan solusi — mereka adalah kompensasi yang memudarkan rasa malu. Ketika angin sejarah bertiup, ember akan tumpah; yang terlihat kemudian bukan lagi bukti kekayaan, melainkan bekas-bekas rembesan di dinding, dan jejak orang-orang yang pernah dipaksa memilih.

Dalam politik rente, gaji bukan sekadar gaji. Ia adalah topeng. Anak buahmu harus kau pekerjakan dengan gaji yang maha besar — bukan karena kemakmuran, tapi karena sebagian besar harus diserahkan kembali sebagai setoran.

Begitulah logika yang berputar di ruang-ruang kekuasaan, posisi angka penghasilan menjadi semacam cuci darah. Uang rakyat dikucurkan sebagai gaji resmi, lalu dipompa kembali ke saku atasan. Semua tampak legal, semua tampak rapi — seperti irama musik yang menenangkan. Padahal ia adalah mars dari sebuah pawai sunyi: rakyat berjalan, uang mengalir, negara tinggal nama di kertas anggaran.

Sejarah sudah lama mengenal pola ini. Pada masa feodal, bangsawan memberi tanah kepada pengikutnya, bukan untuk kesejahteraan, melainkan agar bisa ditarik upeti. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia memberi jabatan lurah atau wedana, bukan sebagai kehormatan, tetapi sebagai titik pungutan pajak dari rakyat jelata. Kini, gaji yang tampak “maha besar” bekerja dengan logika yang sama: ia bukan hak, melainkan alat kontrol.

Dengan begitu, korupsi bukan hanya soal amplop di bawah meja. Ia bertransformasi menjadi struktur, menjadi sistem distribusi: uang naik ke atas, legitimasi turun ke bawah. Anak buahmu pun tidak sepenuhnya bersalah — mereka hanya perantara dalam rantai makanan yang lebih kejam dari hutan belantara.

Refleksi akhirnya pahit: negara yang kita kenal hari ini tidak benar-benar membayar gaji, ia hanya meminjam tangan birokrasi untuk memungut setoran. Seakan-akan yang disebut penghasilan hanyalah istilah halus untuk upeti modern.

Dan di cermin itu, wajah negara tampak aneh: seperti bapak yang memberi anaknya bekal sekolah, tapi dengan syarat uang jajan itu harus dibelikan kembali dagangan bapak sendiri. Sebuah lingkaran yang rapi — dan busuk.

Mereka bilang, bila kau ingin berkuasa lebih lama, jadikanlah dirimu pintu rezeki. Caranya sederhana: jadikan dirimu direktur BUMN, atau setidaknya komisaris — sebuah kursi yang empuk, tempat di mana gaji resmi hanyalah bumbu, sedangkan inti makanannya adalah setoran.

Lalu bukalah pintu selebar-lebarnya bagi swasta, pribumi maupun asing. Biarkan mereka menguras habis isi perut negeri ini: tambang, laut, hutan, bahkan udara. Karena makin banyak yang mereka dapat, makin banyak pula yang bisa mereka setorkan kepadamu.

Begitulah siklus yang licin, seperti air di kolam buaya. Negara menjadi semacam akuarium raksasa: dindingnya kaca transparan, agar rakyat bisa melihat ikan-ikan berenang; tapi di dasar airnya, seekor buaya menganga, menelan apa pun yang jatuh. Dan ironinya, rakyat yang menatap dari luar masih mengira itu pemandangan indah: ikan-ikan gemuk, air berkilau, kaca mengilap. Mereka tak pernah sadar siapa pemilik rahang yang sesungguhnya.

Sejarah sudah berkali-kali menuliskan kisah ini. Dari kerajaan-kerajaan yang membagi monopoli lada, hingga republik modern yang membagi konsesi batu bara. Nama dan benderanya berganti, tetapi rahangnya tetap: buaya selalu lapar, dan yang disebut “kebijakan ekonomi” hanyalah tata cara baru memberi makan. Kaya gitu kok nggak ngerti. Dasar buaya. Tapi mari kita tanya dengan cermin yang jujur: Apakah buaya itu hanya mereka yang duduk di kursi komisaris dan direktur? Atau diam-diam kita semua ikut berenang di dalam akuarium itu — menjadi ikan kecil yang memakan sisa-sisa, lalu bangga bisa hidup di air yang keruh?

Karena wajahnya sendiri yang keropos, bayangan kekayaan pribadi jauh lebih terang. Di sisi lain, individu yang menumpuk uang itu melihat dirinya seperti air yang beriak di permukaan: seolah-olah tanpa dasar, tapi sanggup memantulkan matahari.

Tetapi cermin itu menipu: riak boleh memantulkan matahari, namun ia tak pernah menunjukkan dasar. Dan ketika angin sejarah bertiup, riak itu pecah; apa yang tersisa bukan kilau, melainkan dasar yang basah — yang tak bisa kau beli dengan jumlah berapa pun.

Pada akhirnya, uang dan negara saling bercermin. Di satu sisi, negara melihat wajahnya sendiri yang keropos, karena bayangan kekayaan pribadi jauh lebih terang. Di sisi lain, individu yang menumpuk uang itu melihat dirinya seperti air yang beriak di permukaan: seolah-olah tanpa dasar, tapi sanggup memantulkan matahari.

Namun riak itu fana. Ia bisa pecah oleh angin sekecil apa pun. Seperti juga sejarah yang berkali-kali membuktikan: uang pribadi bisa lebih besar dari kas negara, tapi tak pernah lebih besar dari waktu.[]