Puasa: Menuju “Makan Sejati”

Ilmu Rasulullah Saw, “hanya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang”, telah menjadi pengetahuan hampir setiap pemeluk agama Islam, tetapi mungkin belum menjadi ilmu. Puasa demi puasa, Ramadlan demi Ramadlan beserta fatwa demi fatwa yang senantiasa menyertai — dengan segala kerendahan hati harus saya katakan — belum cukup mengantarkan kita dari permukaan pengetahuan menuju kedalaman ilmu.

Ada jarak yang tak terkirakan antara pengetahuan dengan ilmu, meskipun khazanah kebahasaan kita dengan kalem menyebut ilmu pengetahuan di lembaran-lembaran kamusnya. Dengan berkunjung ke sebuah museum, kita bisa memperoleh pengetahuan tentang sebilah pedang, lengkap dengan data tentang panjang, lebar, asal usul sejarah, serta logam suku cadangnya, termasuk berapa kepala yang dulu pernah dipenggalnya.

Tetapi, ilmu baru terjadi tatkala pedang itu telah menyatu dengan tangan kita. Bukan saja kita sanggup menggenggamnya dan mendayagunakannya dengan seribu teknik silat; lebih dari itu ilmu ditandai oleh realitas menyeluruh, di mana pedang itu telah menjadi bagian dari kita, bagian dari badan kita, akal pikiran kita, emosi hati kita, termasuk budi dan kearifan jiwa kita.

Pengetahuan barulah tataran terendah dari persyaratan mutu dan aktualitas eksistensi makhluk yang bernama manusia. Tetapi, ilmu pun belumlah “langit” tertinggi dalam kosmos “ahsani taqwim” — sebaik-baik makhluk — manusia. Sebab, ilmu pedang bisa merupakan awal mula dari tertikamnya dada seseorang. Oleh karena itu, di atas ilmu — si penggenggam kebenaran — ada langit lebih tinggi yang bernama hubb atau cinta.

Cinta adalah rem, pembijak, pengarif, yang terkadang nikmat, terkadang sakit, bagi kemungkinan pembunuhan atau permusuhan yang dipotensialkan oleh ilmu pedang. Ini berlaku pada skala manapun, di kesempatan pergaulan sehari-hari hingga di keluasan peradaban.

Adapun jika ilmu, jika penghayatan akan kebenaran, bersenyawa, bekerja sama, berkoperasi, berposisi, dan berkelangsungan intermanagable, atau dengan kata lain “bersuami istri dengan hubb” atau cinta — maka tercapailah tataran “taqwa”.

Taqwa itu target puasa. Taqwa itulah cakrawala perjalanan kemusliman manusia. Taqwa lebih tinggi dari nilai kebenaran dan nilai cinta. Apalagi dibandingkan tataran norma, hukum formal, adat, serta tabung-tabung formal kultural lainya dalam komunitas atau kejamaahan ummat manusia. Taqwa itu suatu atmosfer yang bukan main menyejukkan, menenteramkan, dan membahagiakan, yang terletak di garis kemungkinan “liqa`u Rabb”, yakni kemungkinan pertemuan hamba-hamba hina dina semacam kita ini dengan Allah.

Sekarang bisalah kita membandingkan, apa beda kemungkinannya jika pedang berada di tangan orang berpengetahuan, dengan jika ia tergenggam di tangan orang yang bercinta saja, dengan jika ia tergenggam di tangan orang yang bertaqwa.

Kemudian gampanglah bagi kita untuk memproyeksikan: jika pedang itu adalah kekuatan fisik, adalah kekuatan politik, adalah modal dan peluang ekonomi, adalah pasal-pasal hukum, atau apa saja. Gampanglah kita perhitungkan: terjadi tikaman, siapa yang menikam dan tertikam, seberapa dahsyat akibat sejarah dari ketertikaman itu, ataukah mungkin berlangsung suatu ketaqwaan peradaban, di mana pedang tidak pernah menikam, di mana ketajaman pedang ditaqwai untuk hanya menguak kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Makan yang sejati

Rasanya tidak enak untuk memuji-muji Muhammad Saw. Ada situasi psikologis tertentu dalam pergulatan teologis dan kultural di lapangan integrasi nasional kita, yang menjadi sumber ketidakenakan tersebut. Sepenuhnya saya memahami itu. Secara kultural, untuk situasi semacam itu, saya harus “pelit” pujian. Tetapi, dalam konteks ilmu kita tidak bisa menemukan argumentasi apapun untuk melakukan hal yang sama. Bukan suatu kebetulan bahwa arti harfiah kata “Muhammad” adalah “yang terpuji”. Apa yang ‘ingin saya lakukan dengan tulisan ini hanyalah mencicil landasan rasional agar kita berhak menyebut Rasul terakhir itu dengan Muhammad. Kalau tidak cukup pengetahuan dan ilmu, syukur cinta dan ketaqwaan, maka kita memanggilnya dengan mesra “Ya Muhammad kekasih”, rasanya kosong, tidak ada muatannya. Muhammad menolehkan kepalanya dan melirikkan bola matanya ke arah kita, tetapi hati, nalar dan budinya tiada ikut merasa terpanggil, karena panggilan kita tanpa nalar, hati dan budi. Beliau pasti kecewa.

“Makan hanya ketika lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang” adalah formula tentang kesehatan hidup. Tidak hanya menyangkut tubuh, tapi juga keseluruhan mental sejarah. Ia adalah contoh soal lebih dari sekadar teori keilmuan tentang keefektifan dan efisiensi. Selama ini pemahaman-pemahaman nilai budaya kita cenderung menabukan perut. Orang yang hidupnya terlalu profesional dari hanya mencari uang, kita sebut “diperbudak oleh perut”. Para koruptor kita gelari “hamba perut” yang mengorbankan kepentingan negara dan rakyat demi perutnya sendiri.

Padahal ia bukanlah hamba perut. Sebab, kebutuhan perut amat sederhana dan terbatas. Ia sekadar penampung dan distributor sejumlah zat yang diperlukan untuk memelihara kesehatan tubuh. Perut tidak pernah mempersoalkan, apakah kita memilih nasi pecel atau pizza, lembur kuring atau masakan Jepang.

Yang menuntut berlebih yang pertama-tama adalah lidah. Perut tidak menolak untuk disantuni dengan jenis makanan cukup seharga seribu rupiah. Tetapi, lidah mendorong kita harus mengeluarkan sepuluh ribu, seratus ribu, atau terkadang sejuta rupiah.

Makhluk lidah termasuk yang menghuni batas antara jasmani dengan ruhani: Satu kaki lidah berpijak di kosmos jasmani, kaki lainnya berpijak di semesta ruhani. Dengan kaki yang pertama ia memanggul kompleks tentang rasa dan selera; tidak cukup dengan standar Empat Sehat Lima Sempurna, ia membutuhkan variasi dan kemewahan. Semestinya cukup di warung pojok pasar, tapi bagian lidah yang ini memperkuda manusia untuk mencari berbagai jenis makanan, inovasi dan paradigma teknologi makanan, yang dicari ke seantero kota dan desa, biayanya menjadi ratusan kali lipat.

Dengan kaki lainnya lidah memikul penyakit yang berasal dari suatu dunia misterius, yang bernama mentalitas, nafsu, serta kecenderungan-kecenderungan aneh yang menyifati budaya manusia. Makan, yang dalam konteks perut hanya berarti menjaga kesehatan, di kaki lidah itu diperluas menjadi bagian dari kompleks kultur, status sosial, gengsi, feodalisme, kepriyayian, serta penyakit-penyakit kejiwaan komunitas manusia lainnya.

Kecenderungan ini membuat makan tidak lagi sejati dengan konteks perut dan kesehatan tubuh, melainkan dipalsukan, dimanipulir atau diartifisialkan menjadi urusan-urusan kultur dan peradaban, yang biayanya menjadi amat sangat mahal. Budaya artifisialisasi makan ini dieksploitasi dan kemudian dipacu oleh etos industrialisasi segala bidang kehidupan, serta disahkan oleh kepercayaan budaya, bahwa harus senantiasa ada proses kreatif: orang menyelenggarakan modifikasi budaya makan, pembaruan teknologi konsumsi, jenis makanannya, panggung tempat makannya, nuansanya, lagu-lagu pengiringnya, pewarnaan meja kursi, dindingnya, hingga karaokenya.

Artifisialisasi budaya makan itu akhirnya juga menciptakan berbagai ketergantungan manusia, sehingga agar selamat sejahtera dalam keterlanjuran ketergantungan itu, manusia bernegosiasi di bursa efek, menyunat uang proyek, memborong barang-barang, bahkan berperang dan membunuh satu sama lain.

Padahal perut hanya membutuhkan “makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang”.

Maka yang bernama “makan sejati” ialah makan yang sungguh-sungguh untuk perut. Adapun yang pada umumnya yang kita lakukan selama ini adalah “memberi makan kepada nafsu”. Perut amat sangat terbatas dan Allah mengajarinya untuk tahu membatasi diri. Sementara nafsu adalah api yang tiada terhingga skala perbesaran atau pemuaiannya. Jika filosofi makan dirobek dan dibocorkan menuju banjir bandang nafsu tidak terbatas, jika ia diartifisialkan dan dipalsukan — dan tampaknya itulah salah satu saham utama beribu konflik dan ketidakadilan dalam sejarah ummat manusia — maka sesungguhnya itulah contoh paling kongkrit dari terbunuhnya efisiensi dan keefektifan.

Rekayasa budaya makan pada masyarakat kita, dari naluri sehari-hari hingga aplikasinya di pasal-pasal rancangan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, mengandung inefisiensi atau keborosan dan keserakahan, yang terbukti mengancam alam dan kehidupan manusia sendiri; di samping sangat tidak efektif mencapai hakikat tujuan makan itu sendiri.

Kebutuhan Sejati

Aktivitas puasa selalu diartikan — dan memang demikian — sebagai peperangan melawan nafsu. Cuma barangkali karena pengetahuan dan ilmu kita tentang musuh yang harus diperangi itu tidak bertambah, maka strategi dan taktik perang kita pun kurang berkembang.

Kalau kita mendengar tentang nafsu makan, asosiasi kita menunjuk ke makan, bukan ke nafsunya. Maka ketika istri kita ke pasar, yang dibeli terutama adalah pesanan-pesanan nafsu, bukan kapasitas kebutuhan makan yang diperlukan. Setiap pelaku puasa punya pengalaman untuk cenderung mendambakan dan menumpuk berbagai jenis makanan dan minuman sepanjang hari, kemudian ketika saat berbuka tiba, ia baru tahu, bahwa perut sama sekali tidak membutuhkan sebanyak dan semewah itu.

Pelajaran yang diperoleh dari pengalaman semacam itu seharusnya adalah kesanggupan memilah antara dorongan nafsu dengan kebutuhan makan. Kegiatan puasa jadinya bukanlah bertempur melawan “tidak boleh makan” atau “tidak adanya makan”, melainkan melawan nafsu itu sendiri yang menuntut pengadaan lebih dari sekadar makanan.

Puasa adalah penguraian “nafsu” dari “makan”. Untuk tidak makan dari Subuh hingga Maghrib, putra kita yang baru duduk di kelas III sekolah dasar saja sanggup. Untuk “tidak makan” jauh lebih gampang dan ringan dibanding untuk “tidak nafsu makan”, terutama dari para penghayat “makan yang sejati”.

Seorang sufi yang taraf pergaulannya dengan makan tinggal hanya berkonteks kesehatan tubuh, dalam hidupnya tidak pernah lagi ingat makan, kecuali ketika perutnya lapar. Ia bukan merekayasa untuk hanya makan ketika lapar, tetapi memang betul-betul sudah tidak mengingat makan sampai perutnya mengingatkan, bahwa ia lapar. Untuk ingat lapar, cukup perut yang melakukannya, tapi untuk berhenti makan sebelum kenyang, manusia memerlukan dimensi-dimensi ruhani tinggi kemanusiaannya untuk mengingatnya. Ia memerlukan nalar ilmu kesehatan tentang makan yang sehat, yakni tentang kurang dan tidak lebih. Ia juga memerlukan ilmu dan kearifan yang lebih tinggi untuk melatih ketepatan kapasitas makan, agar ia memperoleh ketepatan pula dalam aktivitas “makan” yang lain di bidang-bidang kehidupan yang lebih luas.

Dalam pelajaran keaktoran teater; ada metode “biasakan makan minum yang pas, agar dalam bermain drama engkau tidak overacting dan juga tidak underacting.

Padahal ilmu “makan sejati” atau “makan pas”, Rasulullah Muhammad juga berlaku untuk segala makan dalam kehidupannya.

Kita masuk ke toko serba ada dengan segala gemerlap yang tidak memanggil-manggil kebutuhan kita. Saya mohon maaf, bukan saya bermaksud mematikan nafkah para pedagang, tetapi bermiliar-miliar rupiah dikeluarkan orang untuk membeli pelayanan atas nafsu, bukan pelayanan atas kebutuhan. Program-program pembangunan kita memacu tahayul; mengetalasekan beribu-ribu jenis konsumsi yang tak sejati, yang sebenarnya belum tentu dibutuhkan oleh konsumen. Iklan-iklan industri adalah kendaraan budaya yang mengangkut jutaan manusia dari terminal kebutuhan ke terminal nafsu, dari kesejatian dan kepalsuan. Mereka dicetak untuk merasa rendah dan bahkan merasa tak ada, apabila tidak memiliki celana model ini dan kosmetika model itu.

Merk-merk dagang adalah strata tahayul dan klenik, para pasien di rumah sakit budaya tinggi, budaya gengsi, budaya kelas priyayi, menyerbu warung-warung status modernitas tidak untuk membeli barang. Salah satu wajah dunia industri modern adalah tahayul konsumtivisme, yang menjadi sumber biang persaingan ekonomi, pergulatan kekuasaan politik hingga penyelewengan hukum.

Ini adalah kata-kata “purba”, yang terasa lucu dan naif untuk diperdengarkan. Tapi, tak bisa kita menghapusnya, karena setiap orang — setidaknya beberapa hari menjelang ajalnya—akan mendengar kata-kata semacam itu dari lubuk hati dan kesadarannya sendiri. Puasa mengajarkan dan melatih pelaku-pelakunya untuk makan, untuk memiliki sejumlah uang dan kekayaan, untuk bersedia menggenggam kekuasaan, untuk menjadi ini itu, atau melakukan apapun saja, hanya ketika benar-benar dalam keadaan “lapar sejati”, bukan dalam keadaan “merasa lapar karena nafsu”.

Jika orang menjalankan puasa dengan pengetahuan, ilmu, cinta dan ketaqwaan, ia akan terlatih untuk bertahan pada “makan yang sejati”, yakni, terlatih untuk mengambil jarak dari nafsu. Terlatih untuk tidak melakukan penumpukan kuasa dan milik, tidak melakukan monopoli, ketidakadilan, serta penindasan, karena telah diketahui dan dialaminya, bahwa itu semua adalah “makanan palsu”.

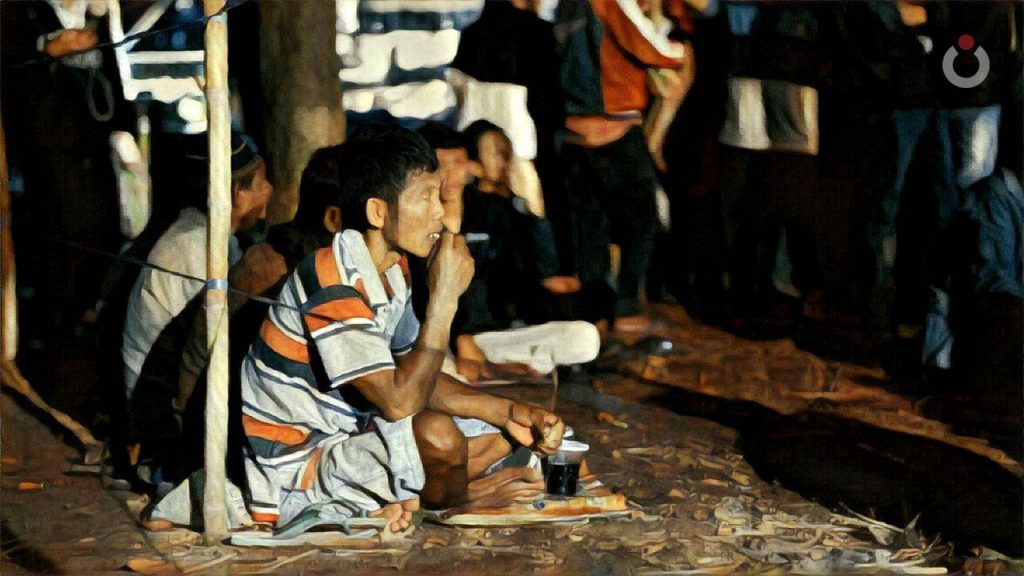

Tetapi, alangkah sedihnya menyaksikan, betapa dunia ini diisi oleh banyak manusia yang tak henti-hentinya makan, padahal ia tak lapar, serta oleh banyak manusia yang tidak habis-habisnya makan, padahal ia sudah amat kekenyangan. Untunglah, bahwa bagi para pelaku “puasa sejati”, kesabaran untuk menyaksikan keburaman hidup semacam itu bisa justru dapat meningkatkan perolehan kemuliaan dan kesejatiannya.

**Diambil dari buku Tuhan Pun “Berpuasa”, diterbitkan oleh Zaituna, 1997.