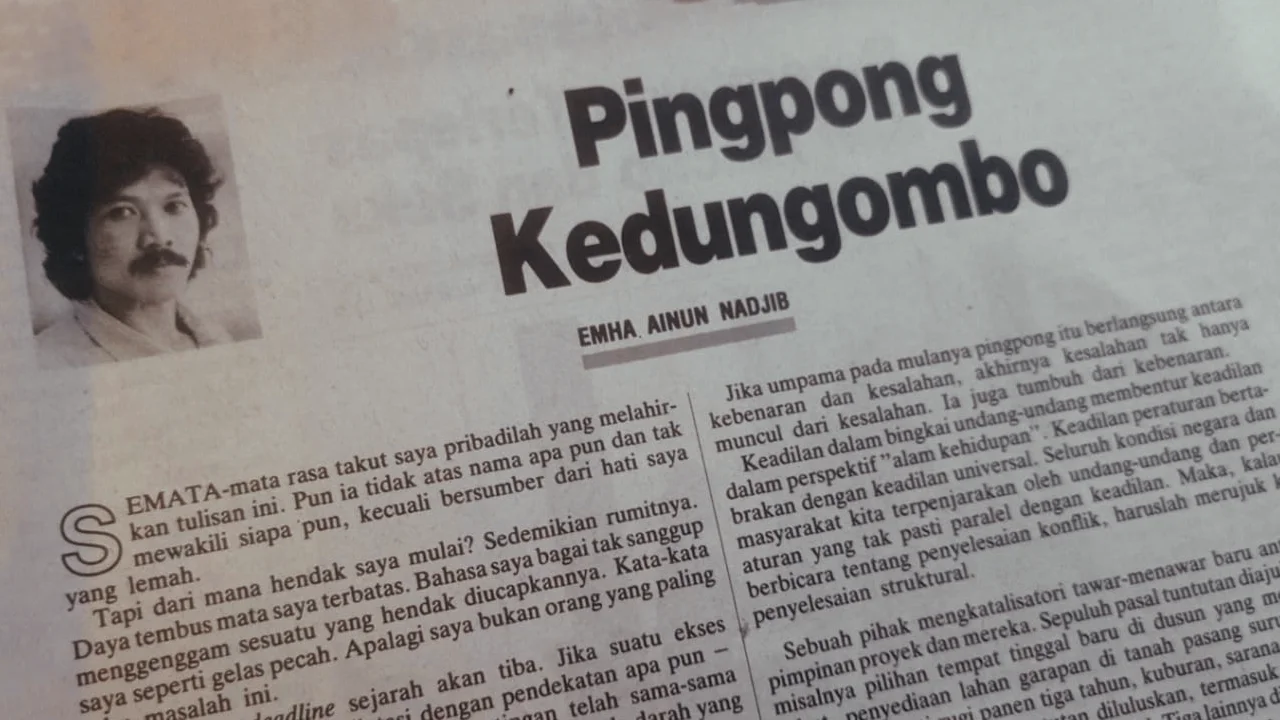

Pingpong Kedungombo

SEMATA-mata rasa takut saya pribadilah yang melahirkan tulisan ini. Pun ia tidak atas nama apa pun dan tak mewakili siapa pun, kecuali bersumber dari hati saya yang lemah.

Tapi dari mana hendak saya mulai? Sedemikian rumitnya. Daya tembus mata saya terbatas. Bahasa saya bagai tak sanggup menggenggam sesuatu yang hendak diucapkannya. Kata-kata saya seperti gelas pecah. Apalagi saya bukan orang yang paling tahu masalah ini.

Saya takut deadline sejarah akan tiba. Jika suatu ekses pembangunan tak bisa diatasi dengan pendekatan apa pun — karena semua pihak yang berkepentingan telah sama-sama membatu — hendaknya dicegah jangan sampai ada darah yang muncrat.

Sebuah proyek pembangunan dirancang. Sejumlah tanah dusun diperlukan dan para penduduknya harus pindah dari bumi warisan nenek moyang mereka. Baiklah, jer basuki mawa bea. Kesejahteraan meminta ongkos pengorbanan.

Tetapi, andaikan saja derap pembangunan ini tak sedemikian “progresif” sehingga terkadang kurang memikirkan bagaimana memanusiakan manusia, sampai formula keadilannya terjebak membagi basuki untuk satu pihak, dan bea buat lainnya. Andaikan saja soal kepindahan, ganti rugi, dan lain-lainnya itu dirembuk dalam suatu forum negosiasi yang sejajar, serta tidak dalam situasi yang secara politis-psikologis merupakan indoktrinasi dan fetakompli. Andaikan saja birokrasi pembangunan menyediakan bahasa yang lebih kaya dari monoartikulasi yang berbunyi “merongrong pemerintah, anggota partai terlarang pembangkang”, juga “cecunguk, tukang kipas, pihak ketiga yang menunggangi”, dan “kaum subversif”. Sejumlah penduduk pindah, mungkin dengan lega lila, mungkin juga karena takut, terpaksa, pasrah, nrima ing pandum.

Sejumlah yang lain bertahan sedumuk bathuk senyari bumi. Sedia menyongsong kesengsaraan total, sewaktu-waktu mengasah parang dan bendho, juga membawa ke pengadilan, “Kami tidak cari kalah atau menang. Yang kami cari adalah keadilan”. Bahkan, “Kami tak akan mundur, kami bersedia jadi gelan dangan, garong, atau mati”.

Masalahnya adalah keadilan. Penduduk yang telah pindah kita sebut “telah mematuhi undang-undang”. Sedangkan yang bertahan, dalam konteks ini, berarti “pelanggaran terhadap undang-undang”. Segala yang telah dilakukan oleh pembangunan telah diabsahkan oleh peraturan dan undang-undang. tak peduli memenuhi keadilan atau tidak.

Keadilan pasti adil, karena ia ruh. Juga, kalau tak adil, ia tak bernama keadilan. Tapi pasti adilkah peraturan? Setidaknya jelas bahwa jika undang-undang tak adil, ia tetap boleh bernama undang-undang.

Maka, “bermain pingpong”-lah kekecawaan, sakit hati, harga diri, gengsi, kecenthok, dendam yang mengakar, kenikmatan masochistik dan patologis pada kedua belah pihak. Itu mengakumulasi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Dan hitungan angka “pingpong” tentunya naik terus. Semua “sakit jiwa” itu terus-menerus meningkat stadiumnya.

Jika umpama pada mulanya pingpong itu berlangsung antara kebenaran dan kesalahan, akhirnya kesalahan tak hanya muncul dari kesalahan. Ia juga tumbuh dari kebenaran.

Keadilan dalam bingkai undang-undang membentur keadilan dalam perspektif “alam kehidupan”. Keadilan peraturan bertabrakan dengan keadilan universal. Seluruh kondisi negara dan masyarakat kita terpenjarakan oleh undang-undang dan peraturan yang tak pasti paralel dengan keadilan. Maka, kalau berbicara tentang penyelesaian konflik, haruslah merujuk ke penyelesaian struktural.

Sebuah pihak mengkatalisatori tawar-menawar baru antara pimpinan proyek dan mereka. Sepuluh pasal tuntutan diajukan, misalnya pilihan tempat tinggal baru di dusun yang mereka sebut, penyediaan lahan garapan di tanah pasang surut dan green belt, ganti rugi panen tiga tahun, kuburan, sarana sosial, dan sebagainya. Tujuh tuntutan diluluskan, termasuk tempat tinggal, lahan garapan, dan sarana sosial. Tiga lainnya dirunding kembali. Tapi pada pertemuan tatkala pemenuhan itu dikemukakan, diajukan tuntutan baru, yakni green belt untuk perumahan tempat tinggal. Ini berbeda, bahkan bertentangan dengan sepuluh pasal yang mereka ajakan sebelumnya. Dan tambahan ini, dalam konteks psikologisme yang saya sebut di atas, tak mustahil akan lagi dan lagi.

Dan ini, pada sikap mereka, merupakan the last price. Sehingga, ketika sang katalisator mengemukakan bahwa tuntutan baru ini bertentangan dengan sebelumnya, ia lantas dituding, sebagai “corong pemerintah, blantik sapi, sama saja dengan bapak-bapak yang berkuasa sebelumnya”. Bahkan mereka menganggap sejumlah uang sumbangan yang akan diberikan oleh sang katalisator sebagai pelet atau uang sogok, yang tak pantas mereka terima.

Kasus yang sedang hangat-hangatnya terjadi di sekitar genangan air waduk di Jawa Tengah itu pastilah lebih complicated dibanding yang bisa saya ceritakan. Sambil menghargai semua pihak yang pantang mundur berusaha ikut mencari jalan keluar, sambil merasa tak betah menyaksikan aparat yang makin tak menentu omongannya dan tak menampakkan usaha untuk arif, saya ingin mengemukakan rasa takut saya bahwa Indonesia tampaknya tak bisa membiarkan konflik ini terlalu berlarut-larut. Apalagi untuk tenang-tenang saja menunggu saatnya tiba batu-batu berbenturan dan meletikkan api. Dalam situasi sekarang, rasa takut saya adalah terhadap “penyelesaian api” semacam itu. Karena kita semua tahu, betapa kuat dan rutinnya tradisi power approach.

Saya yakin, konflik itu membutuhkan forum demokrasi terbuka yang mempertemukan semua pihak dan disaksikan oleh pers, agar tercipta kemungkinan mekanisme masyawarah yang seobyektif mungkin, mengarah, dan menemukan titik terdekat dari keadilan. Entah siapa inisiatornya. Mungkin Forum Demokrasi bisa berpikir bahwa masalah seperti ini — tanpa menyepelekan sekian kasus lain yang satu tema — sungguh-sungguh kongkret, dan tak bisa diselesaikan hanya dengan forum refleksi dan kontemplasi.