Jurnalisme Kaos Oblong

Di dunia kewartawanan, pada era 1970-1975, saya adalah anak bawang. Dan hari ini saya menjumpai diri saya tiba-tiba sudah setua ini, dan tetap juga anak bawang.

Waktu berlalu seperti sungai yang mengalir. Para wartawan mendayung perahu-perahu di atasnya. Mengarungi peristiwa demi peristiwa. Menjala ikan-ikan nilai. Menghimpunnya di perahu. Menjadi prestasi, reputasi dan kehormatan. Mereka mendayung tanpa batas waktu jam kerja. Mengiris siang. Membelah malam. Seluruh perjalanan mereka terajut menjadi sejarah. Badan selalu amat lelah, seringkali bahkan seperti lumpuh. Keringat menetes. Bahkan mengucur. Tetapi seluruh himpunan perjuangan yang sangat panjang itu, tatkala usia mereka memasuki senja: ternyata menjadi keindahan yang tiada tara.

Para wartawan adalah representasi kegiatan Tuhan, hampir seluruh 99 fungsi-Nya. Batas ruang untuk tulisan ini akan tak cukup untuk menyebutnya semua. Sekurang-kurangnya para wartawan adalah jari-jemari Al-Khobir, yang maha mengabarkan. Para wartawan menyayangi dinamika komunikasi masyarakat, Ar-Rahman. Mereka memperdalam cinta kemasyarakatannya itu, Ar-Rahim.

Mereka memelihara kejujuran, kesucian dan obyektivitas setiap huruf yang diketiknya, Al-Quddus. Mereka berkeliling ronda menyelamatkan transparansi silaturahmi, As-Salam. Mereka mengamankan informasi, Al-Mu’min. Mereka mengemban tugas untuk turut menjaga berlangsungnya keseimbangan nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, dalam kehidupan masyarakat: Al-Muhaimin. Mereka menggambar indahnya kehidupan dengan penanya, Al-Mushawwir. Serta berpuluh-puluh lagi peran Tuhan yang didelegasikan kepada kaum jurnalis atau para wartawan.

***

Titik berat atau poros atau pathok atau sakaguru seluruh komprehensi fungsi-fungsi itu, apa boleh buat, adalah keteguhan nilai Tuhan dan keTuhanan. Karena pada-Nya awal dan akhir, simpul sangkan dan paran, mata air dan muara sekaligus.Yang Siji, sehingga apapun dan siapapun saja profesinya cuma satu: nyawiji. Yang Tunggal, sehingga pergerakan dan perjalanan hanya bisa di aliran dan getaran manunggal.

Kemudian kaum wartawan menjumpai diri mereka terkurung dalam pusaran besar ‘tuhan’ yang lain. Hidup adalah mengelola materi, tapi bisa menjerumuskan pelakunya pada materialisme. Me-maintain informasi memerlukan sejumlah perangkat yang memerlukan kapitalisasi, tapi pelakunya bisa terjerembab dalam kapitalisme. Penyebaran hardware informasi memerlukan konstruksi industri, tetapi para aktivisnya bisa tersandera oleh industrialisme.

Meskipun fakta bahwa materialisme, kapitalisme, dan industrialisme sudah lama menjadi ‘tuhan’ baru, poros baru, sakaguru baru, gravitasi nilai baru, primary value baru, yang mengurung kaum jurnalis, tetapi tulisan ini bukan untuk merambahi wilayah tema itu. Yang ingin saya ungkapkan dari melirik tema itu adalah bahwa para wartawan, yang mereka semua adalah manusia, di masa senja kehidupannya secara penuh kesadaran atau berkat naluri alamiah, semua mereka melakukan transendensi kemanusiaan, bersambung dan berhimpun kembali di ruang persaudaraan dan kebersahajaan, silaturahmi dan kesejatian. Dan itu sangat indah dan membahagiakan.

***

Di awal tahun 1969, ketika bersekolah di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, entah terdorong oleh siapa atau diserap oleh apa, saya thimik-thimik mendekat ke dunia pers. Jalan kaki dari Kadipaten melintas alun-alun, berhenti di selatan perempatan Gondomanan, berdiri berjejal-jejal dengan banyak orang di depan papan yang tertempel padanya halaman-halaman koran “Suluh Marhaen”. Atau ke arah selatan beberapa ratus meter berdesakan juga membaca papan “Mertju Suar”, yang kelak berganti nama menjadi “Masa Kini”. Dan pada kesempatan-kesempatan lain yang waktunya agak lapang, saya melintasi Malioboro, dari rel terus ke utara, berdiri berjam-jam membaca papan koran “Kedaulatan Rakyat”.

Seperti dibukakan semacam makrifat, saya mulai mengenal kata Tajuk Rencana, Editorial, Pojok, Features, halaman Opini, 5W-1H dan banyak macam segmentasi nilai dan racikan informasi. Mulai belajar mencium-cium bau media, membaca-baca, menggambar-gambar di pikiran saya jurnalisme itu makhluk macam apa. Anatomi konteksnya mulai tampak tercermin dari berbagai jenis tulisan yang dipaparkan. Ya ampun ada macam-macam skala, bidang, formula dan nuansa, yang diletakkan di pemetaan ruang dan halaman-halamannya.

Rebat cekap, saya nulis cerpen di rubrik Remaja Nasional Suluh Marhaen, nulis puisi di Insani Mertju Suar, kemudian Persada Studi Klub di Pelopor Yogya, kemudian entah bagaimana bergerak semakin masuk meredakturi Ruang Sastra, kemudian setengah tak sengaja masuk ke tugas kewartawanan, bergeser-geser pembidangannya: Universitaria, Kesenian dan Kebudayaan, Hukum dan Kriminalitas, sampai Politik, Kenegaraan dan bidang Internasional.

***

Begitulah tahun 1970 hingga 1975 saya. Dengan modal sangat minimal. Pembelajaran jurnalistik yang tidak resmi. Wawasan sosial yang belum memadai. Jam terbang kewartawanan yang masih sangat rendah. Dan yang paling parah adalah perlengkapan pribadi yang sangat memalukan. Tidak punya sepatu. Tidak terbiasa pakai baju resmi. Sampai suatu hari saya meliput Upacara Bendera Luar Biasa Kodam VII (ketika itu) Diponegoro di Stadion Kridosono.

Para prajurit berbaris menghampar di lapangan bola. Para Jenderal, Kolonel, Letkol duduk di kursi-kursi elite di bawah payon sisi barat. Dengan naif dan bodoh saya masuk lewat pintu selatan, melintas di jalur resmi antara para Perwira dengan para prajurit, hanya bersandal jepit dan kaos oblong. Murkalah seorang Kolonel penanggung jawab acara. Bergegas-gegas jalan menuju sisi di mana wartawan berkumpul. Saya dibentak-bentak seperti pengedar narkoba atau pencetak uang palsu.

Allah menyayangi senior kita semua mas Bambang Subendo almarhum dan meninggikan derajat beliau di sorga: karena kalau beliau tidak pasang badan di antara Pak Kolonel dengan saya, mungkin saya sudah diseret dan dikurung di sel tahanan Korem.

Tentu saja sangat banyak pengalaman-pengalaman yang sangat melimpahi pembelajaran hidup kepada saya meskipun hanya lima tahun bekerja sebagai wartawan. Begitu banyak saya melakukan kekonyolan, kebodohan dan kenaifan, meskipun semua itu justru merupakan kenangan yang indah.

Gaji saya terakhir yang saya bangga untuk mengenangnya adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Orang yang paling didambakan setiap bulan adalah Mbak Mung, istrinya sahabat kita Soeparno S. Adhy, karena melalui tangan beliaulah amplop itu disampaikan. Berapa 4.500 rupiah itu kalau dinilai dengan standar uang sekarang? Kalau makan malam, ada warung tukang becak di seberang kantor malam Harian Mertju Suar Jl. Gondomanan, di komplek Percetakan Radya Indria. Nasi sepiring dengan sayur lodeh minimal Rp. 25,- tanduk separo Rp. 15,- teh panas Rp. 5,- krupuk 3 sampai 5 dihitung Rp. 5,- Berarti makan sehari 3 x Rp. 50,- Rp. = 150,- Sebulan 30 x Rp. 150 = Rp. 4.500,- Menjadi jelas masalahnya?

***

Jangan tanya pakai kendaraan apa dari tempat kost di Kadipaten menuju kantor: jalan kaki. Menembus Rotowijayan, membelah Kraton, melintas Gamelan, sampai ngamping tembok Mbah Petruk Gondomanan. Ketika itu belum ada kosakata komputer, microsoft word, indesign, coreldraw, photoshops, bahkan dos, WS atau Xywrite pun belum. Tak ada lempeng kecil ajaib yang bisa dipakai untuk menelepon, memotret, merekam suara dan video, menjelajah map dunia, googling, browsing, online offline.

Puncak komunikasi berita ya telex. Kalau kirim berita, fax pun belum ada. Kirim tulisan dan semua itu, Kantor Poslah kekasih kita. Pun jangan bayangkan yang lebih hebat dari mesin ketik Brother atau Nakajima. Kalau ngetik, tidak ada delete, copy paste, atau erase all. Jangan impikan offset atau digital printing: masih cetak dengan huruf-huruf yang dibentuk dengan cairan timah, yang membuat pekerjanya menghisap bahaya bagi paru-parunya.

Ada beribu-ribu “belum”. Kalau melihatnya dari melimpahnya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi era sekarang, apa yang kami alami di era 1970-an sangatlah primitif dan serba minimal. Tapi percayalah bahwa minimalnya fasilitas berbanding lurus dengan maksimalitas kerja keras dan kreativitas. Secara kuantitatif dunia pers di zaman itu kalah jauh dibanding sekarang. Tetapi kualitatif, boleh tanding etos kerjanya, kejujuran informasinya, maksimalitas data dan faktanya, independensi sikap sosial dan politiknya, bahkan mentalitas SDM dan determinasi sosialnya.

Secara keseluruhan, keadaan negara, bangsa, masyarakat dan manusia di era itu jauh lebih sehat dan seimbang dibanding era yang kini sedang dijalani para wartawan sepuh. Ketika itu zaman sudah “edan” tetapi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan “edan”-nya zaman yang sekarang sedang berlangsung. Kualitasnya maupun kuantitasnya.

Anak-anak muda zaman sekarang yang masa depannya jauh lebih buram dibanding masa depan kaum muda setengah abad yang lalu, bukan tidak perlu menginisiatifi penelitian yang saksama dan mendalam, misalnya tentang “Jurnalisme Era 1970-1980-an dan Kesehatan Bernegara dan Berbangsa”. Atau apapun titik berat nilai yang akan diambilnya.

***

Ternyata saya bukan sekadar memperoleh pelajaran, ilmu dan pengetahuan tentang jurnalistik dan jurnalisme, dari koran-koran papan yang saya membacanya tiap hari di tengah kerumunan pembaca lain yang berdesak-desakan. Lebih dari itu, dunia jurnalistik, media-media cetak, koran-koran itu, sekaligus mendidik dan mengantarkan saya untuk lebih memahami kehidupan.

Cara koran mendidikkan kehidupan sangat berbeda dengan Sekolah atau Universitas, tidak sama dengan Pesantren atau Padepokan, tidak sebagaimana di buku atau Kitab Suci.

Di dalam lingkaran PWS beserta bukunya ini saya ‘lulus’ di huruf terakhir belaka: sepuh-nya, itu pasti. Tetapi wartawan-nya, yang hanya 5 tahun, belum memadai untuk dijadikan rujukan sejarah dan ilmu. Maka seluruh bacaan di buku Paguyuban Wartawan Sepuh Yogyakarta ini baru merupakan pintu masuk. Tergantung generasi zaman ini mau apa ke masa depannya. Seperti kata Chairil Anwar:

“Kami Cuma tulang-tulang berserakan

Tapi adalah kepunyaanmu

Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan”.

Yogya, 5 Oktober 2016

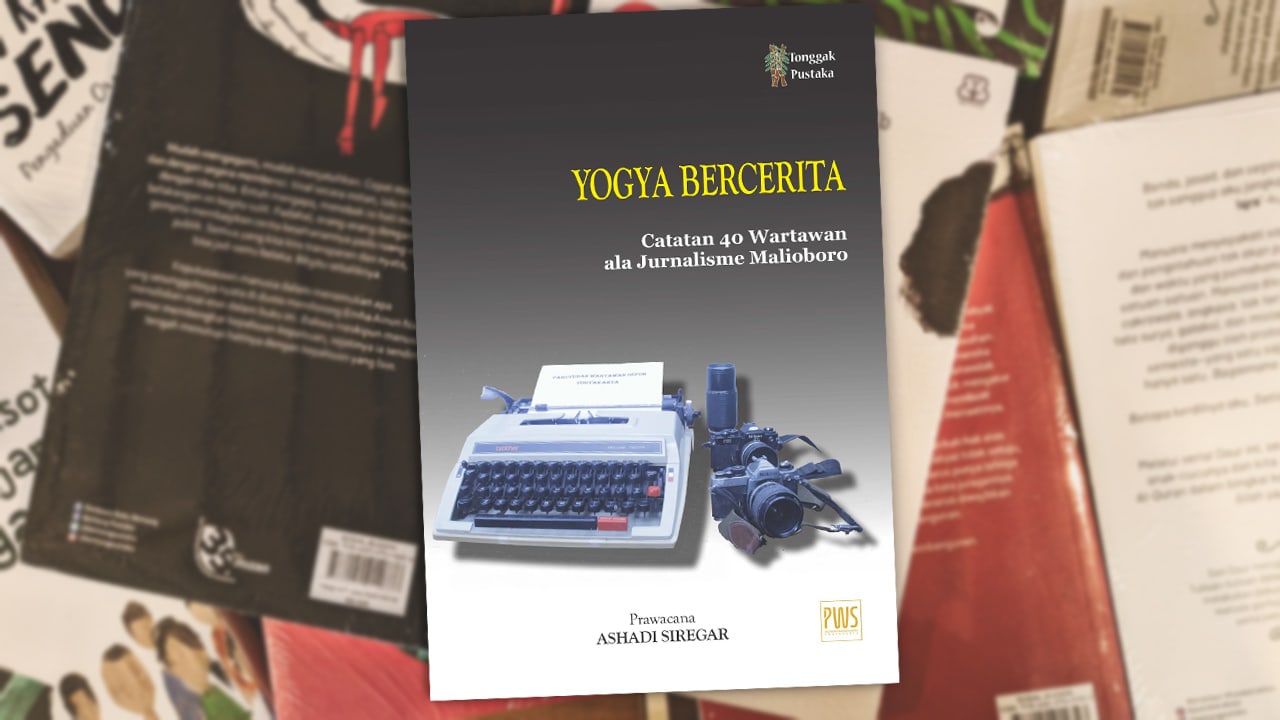

(Dokumentasi Progress. Tulisan disusun untuk buku berjudul Yogya Bercerita: Catatan 40 Wartawan ala Jurnalisme Malioboro, diterbitkan oleh Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta dan Tonggak Pustaka Yogyakarta, 2017)