Hayya ‘alal Jihad 3 Bungkus Nasi

Siang itu saya mendapat pelajaran ideologi “Balas Dendam kepada Kemiskinan” dari Adipati Pragola dengan ketidakpahaman yang serius. Sejak kecil, terutama beberapa tahun terakhir sesudah masa G.30.S, saya dibesarkan oleh keluarga yang dimiskinkan — kalau saya pakai frame politik nasional. Saya tidak pernah mengungkapkan itu sampai sekarang, apalagi dalam ranah wacana ideologi perpolitikan nasional dari era 1955, 1965, 1972 hingga saat ini.

Saya tidak menjalani hidup berdasar kesengsaraan keluarga saya. Saya tidak membangun masa depan dengan mesiu amarah sejarah, meskipun sangat nyata dan kami sangat disakiti. Saya tidak punya agenda untuk balas dendam kepada siapapun dan apapun, meskipun bahan sajarahnya sangat mencukupi dan sangat mendasar. Pengalaman keluarga saya di Menturo, Jombang, Sumobito, Sentul dll, sampai berakibat pada riwayat saya ke Gontor dan turut menentukan nasib saya kakak beradik di Yogya. Tetapi itu semua bukan landasan hidup atau beban ideologi.

Soal miskin memang demikian. Dan kesamaan budaya itulah yang melancarkan jalan saya untuk sangat muda ajur-ajer dengan masyarakat era Kadipaten, Dipowinatan, Dinasti, Patangpuluhan, Kasihan, KiaiKanjeng hingga Kadipiro. Saya belum pernah menjumpai sebuah keluarga yang saking miskinnya sampai menjual meja kursi dipan, tiang dan bagian-bagian bangunan dari rumah, semua kayu-kayunya dan apapun saja yang bisa dijual untuk mempertahankan hidup. Ibu dan keluarga saya mengalaminya. Tinggal tikar untuk tidur Ibu dan adik bayi saya. Bahkan pun sekian tahun terakhir ketika Ayah masih masih ada.

Jangankan perhiasan, emas permata, sawah dan tanah. Jangankan pula tabungan atau rekening di Bank. Bahkan sertifikat tanah dan rumah induk kami ditelan pegadaian. Saya kakak beradik tidak berani pulang dari Gontor atau Yogya dari Jombang ke Menturo naik becak atau dokar. Orang sedusun akan ngrasani kami kalau sampai kami tidak balik kampung dengan jalan kaki. “Gayane numpak becak barang, wong utange mblader swidak jaran limang ndayak akehe…”

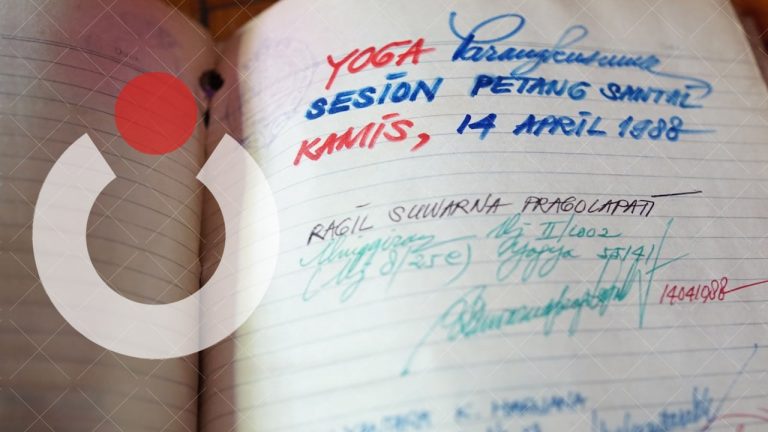

Apakah Anda mengerti warna hatinya orang melarat? Apakah Anda memahami pola psikologis orang miskin? Dalam keadaan sangat miskin di Yogya saya menampung tiga orang, hidup sekamar kost dengan saya. Kalau Ramadlan tiba, jam 15.00 harus sudah saya peroleh kepastian bahwa saya akan bisa membelikan nasi bungkus untuk berbuka puasa mereka. Kemudian pukul 03.00 harus pula pasti akan sahur atau tidak. Kalau tidak jelas, saya harus mengembara mencari celah kemungkinan untuk utang nasi bungkus. Sahabat saya pelukis dan sastrawan Eko Tunas menemani saya dalam pengembaraan itu pada suatu dini hari.

Ada warung dengan meja kecil berisi makanan, ditutupi plastik, Ibu penjualnya duduk di bangku belakangnya. Saya mengerahkan seluruh tenaga batin untuk melangkahkan kaki mendekatinya. Itu pun sesudah kulonuwun kepada Ibu itu tak ada kemampuan mulut saya untuk mengungkapkan bahwa saya bermaksud utang lima bungkus nasi. Hanya bisa bilang tiga. Itu pun setelah mampu mengucapkannya, saya merasa sudah berhasil menang berperang melawan pasukan Hitler atau Jengish Khan. Si Ibu sedemikian ramah dan mulia hatinya menyambut: “Ha mbok monggo tho Nak ajeng 5 wungkus nopo 7 nopo 10”… Dan mulut saya tetap saja kelu, menjawab: “Sembah nuwun Ibu, cekap 3 bungkus kemawon”. Maksud saya untuk anak-anak yang menunggu di kamar saya. Adapun untuk Eko dan saya, insyallah tetap berpuasa meskipun tidak makan sahur.

“Hayya ‘alal jihaaaaad!”. Haqqulyaqin ‘ilmulyaqin ‘ainulyaqin tiga bungkus nasi sudah tergenggam di tangan saya. Eko dan saya selalu menjalani kehidupan dengan kegembiraan. Maka kami pun balik ke kost dengan bernyanyi-nyanyi dan sedikit berjoget-joget. Sampai menjelang gang yang di sekitar 150 meter sebelah kiri nanti ada tempatnya Ebiet G. Ade, tiba-tiba entah Malaikat entah Setan membuat kaki saya tersandung dan badan saya terjatuh. Tiga bungkus nasi di tangan saya terlempar ke tanah jalanan. Saya langsung evakuasi: satu bungkus sudah tumpah total menyatu dengan tanah, dua bungkis hanya sebagian isinya yang tumpah, sehingga masih bisa di-recover dibawa pulang untuk sahur anak-anak: Pa`i, Mualkudi dan Hadi.

Saya dan Eko meneruskan perjalanan dengan tertawa yang sangat keras dan meledak-ledak. Penderitaan ternyata sangat memancarkan kegembiraan. Kesengsaraan ternyata bisa sangat lucu dan menerbitkan keriangan dan membangkitkan semangat hidup. Sungguh hidup ini sangat kaya dan penuh energi untuk selalu melemparkan rasa gembira sampai langit eskalasi tertinggi. Bahkan Eko, dengan suara sangat buruk dan agak gemetar, menirukan lagu yang dikarang Ebiet dari puisi saya, namun kelak tidak dimasukkan ke dalam albumnya, sehingga tak seorang pun mengetahuinya:

Kubakar cintaku Dalam hening nafasMu Perlahan lagu menyayat Nasibku yang penat

Kucabik mega, kucabik suara-suara Betapa berat Kau di sukma Agar hati, agar sauh di pantai Sampai juga di getar ini...

Eko benar-benar tidak tahu diri. Selesai lagu itu ia masih meneruskan:

Ingin selalu kupersembahkan kepada-Mu Sajak-sajak yang sederhana Pikiran-pikiran yang sederhana Perasaan-perasaan dan hasrat yang sederhana

Sebab hidup ini pun sederhana saja Aku dilahirkan secara sederhana Dari rahim Ibuku yang sederhana Dari rahim Iradat-Mu yang sederhana

Doaku kepada-Mu ialah

Agar kau bantu aku

Di dalam memenangkan pertarungan Melawan segala kesia-siaan